Cuando la ciencia marina no llega a puerto: por qué comunicar mejor la ciencia puede salvar el océano

Últimas noticias

Josu Santiago culmina su trayectoria en AZTI y se incorpora al Consejo de Dirección de ISSF

Un catálogo genético pionero revela la biodiversidad oculta en los sedimentos de los estuarios vascos

El Comité Técnico de Uhinak fija las claves de la 7ª edición del Congreso Internacional de Cambio Climático y Litoral

ÁNGEL BORJA, investigador en Gestión ambiental de mares y costas

Durante más de cuarenta años he dedicado mi vida a estudiar el mar. He participado en proyectos sobre contaminación, biodiversidad o cambio climático, y siempre me ha fascinado su complejidad. Sin embargo, con el tiempo he aprendido algo tan importante como cualquier dato o modelo que haya usado: de poco sirve conocer bien el océano si ese conocimiento no llega a quienes toman las decisiones para protegerlo. Es decir, comunicar mejor la ciencia es fundamental.

Esa reflexión es el punto de partida del trabajo que recientemente hemos publicado en la revista Frontiers in Communication, junto con colegas de distintos países europeos. El artículo es fruto de un curso de verano, organizado por AZTI en San Sebastián, en junio de 2024, junto a seis proyectos europeos. En él analizamos cómo mejorar la comunicación entre la ciencia marina, la política y la sociedad, y por qué hacerlo es esencial para proteger el océano y afrontar los retos del cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

Índice de contenidos

Cuando la ciencia no llega a puerto

En la comunidad científica sabemos muchas cosas sobre el mar. Sabemos cómo cambian las corrientes, cómo se distribuyen los nutrientes, qué efectos tienen el calentamiento o la contaminación en los ecosistemas, o la interacciones entre los diferentes componentes del ecosistema. Pero entre el conocimiento científico y la acción real —ya sea una ley, una medida de gestión o un cambio en el comportamiento social— existe un vacío.

Ese vacío tiene que ver con la forma en que comunicamos la ciencia. Los científicos hablamos un idioma técnico, lleno de cifras, modelos y siglas. Los gestores y políticos, en cambio, necesitan mensajes claros, aplicables y adaptados a sus plazos. Y la sociedad, que en última instancia es quien sufre o disfruta las consecuencias de las decisiones, necesita entender por qué esos temas son relevantes para su vida cotidiana y en qué les afecta personalmente.

Si cada grupo habla en su propio lenguaje, la información se pierde por el camino. La ciencia marina, por muy rigurosa que sea, no tiene impacto si no se entiende ni se usa.

Un diálogo de ida y vuelta

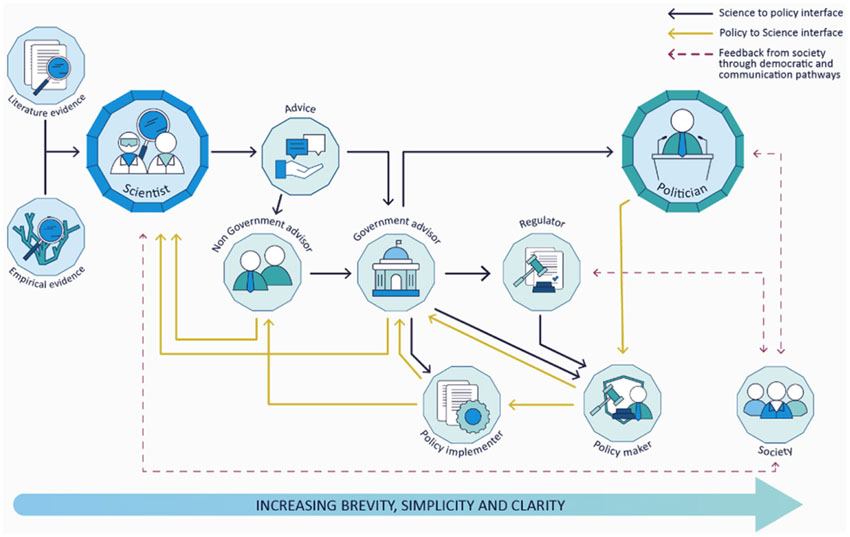

En nuestro artículo proponemos un nuevo modelo de comunicación bidireccional. Tradicionalmente, los científicos producimos conocimiento, lo publicamos y esperamos que alguien lo utilice. Pero eso rara vez ocurre. Creemos que la comunicación debe empezar desde el inicio del proceso científico, no al final.

Esto significa involucrar a gestores, responsables políticos y ciudadanía desde las primeras fases de los proyectos, para definir juntos las preguntas más relevantes. Si una investigación se diseña pensando desde el principio en quién va a usar sus resultados, las probabilidades de que ese conocimiento se transforme en decisiones reales aumentan enormemente, puesto que las respuestas a las preguntas planteadas tendrán el objetivo de buscar una solución.

Además, la comunicación no debe ser un acto puntual (por ejemplo, una nota de prensa o una presentación), sino un proceso continuo de intercambio y confianza. Los científicos también necesitamos escuchar: entender las necesidades sociales, los conflictos y las prioridades de quienes toman decisiones.

Formar a los científicos y las científicas para comunicar

Comunicar ciencia no es algo intuitivo. Requiere formación y práctica. Igual que aprendemos a manejar instrumentos o a analizar datos, deberíamos aprender a contar lo que hacemos con claridad, rigor y empatía, pero también apelando a las emociones de quien va a utilizar nuestra información o va a ser beneficiario de las soluciones.

Por eso, en el artículo proponemos que la comunicación forme parte de la formación científica, y que los proyectos de investigación dediquen tiempo y recursos específicos a la transferencia de conocimiento. Comunicar bien no es una tarea secundaria: es parte de la responsabilidad científica.

Del mismo modo, los responsables políticos y las instituciones también necesitan formación para interpretar la información científica con criterio. Solo si ambos mundos se entienden mutuamente podremos tomar decisiones más acertadas sobre el mar.

Ejemplos que ya funcionan

En Europa ya existen experiencias que muestran que este cambio es posible. Plataformas de diálogo entre personal científico y gestor, programas educativos y escuelas de verano en las que jóvenes investigadores aprenden a expresarse con un lenguaje más claro y visual. En Euskadi, desde AZTI hemos impulsado actividades de este tipo, con resultados muy positivos, por ejemplo, a través de las Escuelas Azules, donde a través de materiales como los comics podemos llegar a la juventud de manera más interactiva.

Estas experiencias demuestran que invertir en comunicación multiplica el impacto de la ciencia. Un informe técnico que influye en una medida de gestión, o un artículo que logra que un ciudadano cambie su comportamiento, son ejemplos de cómo el conocimiento se convierte en acción.

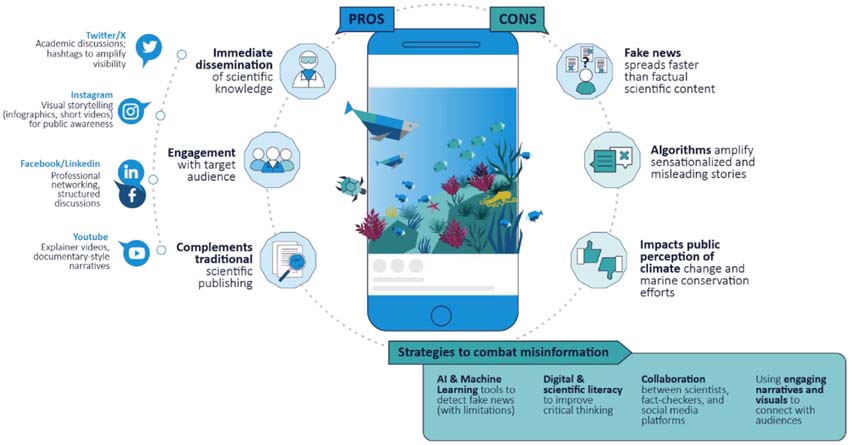

Figura 2.El papel de las redes sociales en la difusión del conocimiento científico y los retos asociados.

Una tarea urgente

Nuestro trabajo de alguna manera se enmarca en la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021–2030), impulsado por Naciones Unidas, cuyo objetivo es precisamente acercar la ciencia a la acción. En este contexto, mejorar la comunicación no es un lujo: es una necesidad.

El océano está sometido a una presión creciente: pérdida de biodiversidad, contaminación, sobrepesca, calentamiento, acidificación. Hacen falta políticas basadas en la evidencia científica, pero también una sociedad informada que comprenda por qué proteger el mar es protegernos a nosotros mismos y a nuestra salud.

La ciencia marina no puede quedarse en los laboratorios ni en los artículos científicos. Debe salir fuera, llegar a los despachos, a las aulas y a las redes sociales. Solo así podremos garantizar que el conocimiento se transforme en decisiones reales e informadas, que ayuden a conservar el océano.

**Este artículo se publicó originalmente en Cuaderno de Cultura Científica de EHU